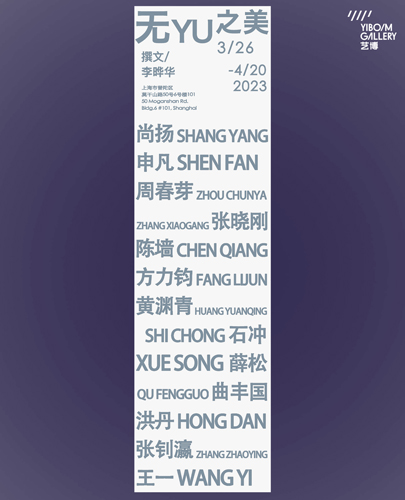

撰文/ 李晔华

艺术是如何被创造的?或许这种冲动来自灵魂在感官方面的雕塑能力。艺术的创造是把材料从不稳定的无序状态,转化为可辨识的物体,把一种可感知的存在,转化为一种可体验的经验。

对我们而言艺术又有什么用呢?它将人的创造力固化在情感的帆布之上,通过特殊的外形,所有的作品才将人类共同的情感具体化。自然山水在尚扬的作品里用一种斑驳的,破损的被形式呈现,自然在一种非自然的过程中磨损和破裂,自然的优美和意境在作品里消失,打破了人与自然的经典意义上的关系。自然之逃离和自然之颓落在此不可逆转。从中我们看到了艺术性的范例,自然的延续性被推到了自然之外,艺术叛逆了生活,生活成了一种曾在之物,在一种反自然的情调中,让我们重新审视自然本身。可以说艺术,并不试图去超越生活,而是用另一种节奏去经历生活。

为什么去创造艺术,欣赏它,推崇它,渴望它?当我们面对某些作品时,心中油然而生的那份赞叹之情从何而来?第一眼,或许是对于名家的仰慕之情,然而,如果要我们坚持的从中得出一个理由的话,或许可以说是画家高超技艺的成果中传达的美,这是我们需要通过探究画家作品风格之后才能充分体验的东西。这种美隐藏在周春芽那种色彩张扬和内敛的冲突中的人文元素,方力钧那种玩世不恭的幽默感构建的沉浸式的图像,曲丰国的勾勒线条与纹理。。。。。。但这些都不能解释为何对于这些艺术品看一眼便会产生赞叹之情的奥秘。

艺术就是一个不断更新的谜团:好的艺术作品是一种可以被直接的感官体验的形式,而这种形式在我们心中产生了一种时间之外的恰当感。事实上,在艺术家为他们的作品所注入的独特的个人风格。一方面,艺术创作的形式可以横跨历史和文化的长河,另一方面,这些独树一帜的个人天才构成了艺术的多样性。这是一个令人困惑的矛盾。我们要问这些风格迥异的艺术家之间的存在什么样的共通性?尽管主题、绘画材料和技巧花样翻新,各不相同。当我们欣赏这些横跨了40年代到90年代出生的艺术家的作品的时候,总是习惯于从他们特殊的时代背景,文化特性和画家的历程去探索独特性,尽管每个人的眼光都是独一无二的,而用这样极具个人化的眼光欣赏艺术,往往使我们的欣赏能力变得贫乏。然而美的本质体现于超于时代性和个体风格之上的东西,一种恰当感,只有伟大的绘画天才才能对这个奥秘了然于心,以各种不同的表面形式去挖掘出一种同样的,令人赞叹的,并且打破了时间和文化界限的形式,一种无域之美。

艺术也是一种无遇之美,我们不必刻意寻找,因为恰当感令每个人都能感到那是美的本质,没有变化,也没有保留,没有背景,也无需努力,一种所谓自然而然的状态。比如在王一的装置作品中,艺术技巧淋漓尽致的表现使得这种恰当感迸发出来,原本无关的物体却给人一种“就该这么摆放”的感觉,让人们感受到物体的力量和他们之间的相互关联,以及在人们眼中物体之间保持的紧密联系性,以及相互吸引和相互排斥的磁场性,将静物交织在一起并产生一种“力量”的难以形容的关系,这种神秘的令人无法理解的震波产生于轮廓的平衡和紧张状态——使得恰当感迸发出来,于是,物体的摆放符合在独特情况下的这种普遍性:那是超越空间维度的恰当感。

什么是艺术的灵魂?艺术可以说是一种理性的疯狂。艺术家总是处在所属群体的边缘,不仅看到了自己所属的群体,而且看到了群体周围的那片广阔空间。他们既不会彻底放弃信仰上帝,但也绝不轻易接受世俗价值。每一个时代,社会所谓的常识和理性逻辑给我们的世界一种现实性,如同太阳光赋予了世界可见性,让我们相信所见都是真实,而艺术家挑着反叛的旗帜,挑战现实的幻觉。这一点来看,艺术是人类传达对现实的体验的最真实的方式。维特根斯坦说“语言的边界就是思想的边界”。因为语言来自于共识的经验,而文字就是符号化的经验。黄渊青的作品撕裂了文字,用符号的符号化去突破符号的枷锁,一种无语之美。人的世界观有一个内部的和外部的绝对化隔离,我们习惯于用旁观者的视角去理解视角。张钊瀛的梦境式的对于现实的重构,正是对于这种理念的挑战,对柏拉图式的灵魂理念的回归。现实的客观性取决于自我意识的偏见。如果我们不能意识到内在的状况,这个状况形之于外,就变成命运一类的东西。个体只有通过内在的分裂,跳出自我,在一个第三者的视角中意识到自己内在的矛盾。否则,这种矛盾必然外化,世界就必然要由冲突中行动,从而分裂成对立的两边。事实上我们是世界实在性的一部分。我们在认知世界的时候,就是在认知自己。

为什么艺术总可以从我们灵魂的最深处触及我们?艺术赋予我们的情感一种可以居住的物理形态,让我们的情感可以被触摸,同时将人类共同的情感具象化。我们的情感在这种物质化的形式之中达到一种微妙的平衡和紧张状态,使得恰当感迸发出来,于是,轮廓和色彩的摆放符合在独特的构成中产生了一种普适性的美,那是超越时间性和个体性的恰当感。在一个无声的,不在生命中流逝的,也没有行动自由的作品中,体现了意愿之外的时间。作品挣脱时间和欲念束缚的完美,那就是无欲之快乐,无限之存在,无意愿之美。艺术是一种静止的无欲之美。

艺术的灵魂,要用眼睛去看见,但不去观察;要用灵魂去相信,但不去质疑;去接受,但不去寻找。没有欲望,没有饥渴,也不去征服。在静止中,被冲击。