当生活成为观点

方力钧、王广义、岳敏君、张晓刚都生活和工作于北京,他们不但以各自的艺术风格成为中国当代艺术的代表,同时也由于不同的生活经历与共同的生活爱好构成了崭新的生活方式。本展中的新作可以说是他们在秉承原有的艺术风格基础上,注入了新的思考,他们将新近的生活感受融入内心之境,在这移动之境中萌发了他们观点的新芽。如果是这样,那么当生活成为观点就是本展的主题。

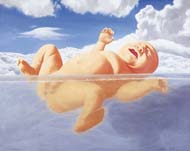

方力钧《2004.10.1》画了一幅旷世巨浪上一群呼唤的孩童,这些孩童的神态继续了他特有的迷茫、无助、失控、嚎叫的艺术形象,使人们联想到籍里柯的《梅杜萨之筏》上人们挣扎的表情,同时也联想到连年不断的矿难工友们在深井下挣扎的表情。可是这些联想都是历史的记忆和现实的聚焦。方力钧将这些孩童超越了历史与现实的记忆,使他们置于一个海市蜃楼式的梦境世界,直接让我们看到了宇宙世界与一群孩童的历史与现实,如同我们认识的月亮不仅仅是照耀着人间,月亮还照耀着人间之外。《2005.3.10》的画面是一个婴儿在滚滚云山前浮出水面的瞬间,他的出水隐喻着方力钧生活中将喜迎新生的时刻即将到来。迎面而来的在海天无际中英雄出世的场景,正是他内心世界在艺术表现中的反映。我们从中可以清楚地看出:水上与水下的嬉戏如同波浪一样,“逝者如逝夫,不舍昼夜”。在《2005.3.15》中,方力钧安排了一个留着长发的中年男子没有任何表情,深深地沉入水中,同时有一位背着观者的光头似乎没有被眼前的一切所打扰。这不得不让我想起佛家的偈语“一切水印一月,一月印一切水”。

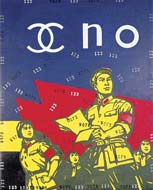

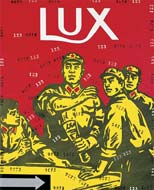

王广义 “大批判”的内容和图像是与时俱进的。其中一幅是解放军战士正在大批判的现场,画面的背景上写上了“LUX”的标志,这是解放军战士对资本主义的品牌和生活进行批判呢?还是在资本主义的品牌和生活的指引下乘胜前进呢?除了上述的两种可能,似乎还有可能是资产阶级的品牌和生活与中国式的大批判并置在一起形成一种特殊的社会形态,人们可以从中各得其所,也可以从中将革命进行到底。还有两幅画似乎是一幅对联,上联是“香奈尔胆敢腐朽我们革命生活,不,不,不”。画面是一群革命的男男女女在红旗前怒目吼声振天响,下联是“香奈尔芳味沐浴我们甜蜜春宵,好,好,好”。画面是一对革命男女,在资本主义品牌和生活的洗礼中喜眉欢颜颂心愿。这里,多样化生活的普遍性融入在“大批判”的海洋中,可作出如何的批判呢?因此,使其大批判在现今生活情景下赋予它新的生命力和批判的现实意义。

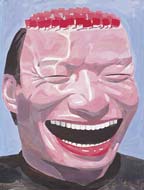

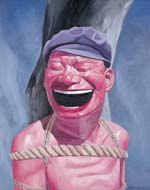

岳敏君的《帽子系列No.3:风暴》似乎流露出他的思绪被捆绑着嚎笑的内心与现实,每个人在一生中都是如同庄子所言“游于羿之彀中,中央者,中地也,然而不中者命也”。无论你如何机智灵敏早晚要被箭射中的,这就是我们的苦难人生的写照。当我们到了四十不惑之时,面对这种被困之凄凉也只能平静以对,能像老岳这样既被捆绑又能放声大笑的境界,世上实属少数,有些嵇康风范。而他的另一幅《帽子系列No.4:他在丛中笑》让人们看到他在2005年的春天穿过艰难的历程,挣脱了五花大绑,逃脱了阵阵风暴来到烟雨江南,在细枝丛林中戴着闪闪的红星,咧嘴大笑。此时此景如同李白渡经三峡,吟出“轻舟已过万重山”的喜悦一般。而老岳一定是摇着一艘小木舟“烟花三月下扬州”了。

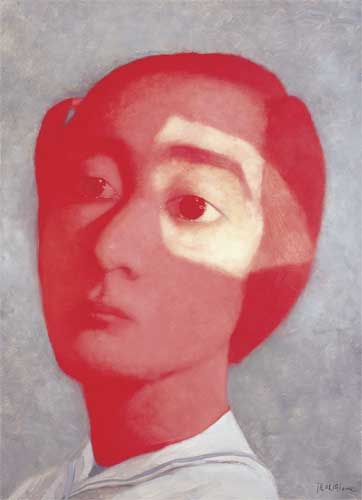

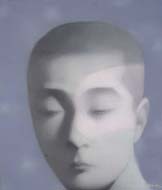

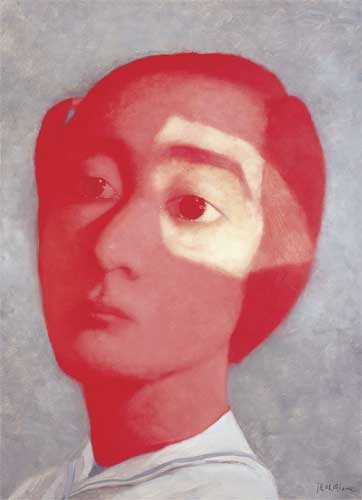

张晓刚的创作一直沿用“记忆”为主题。他的此类作品在2004上海双年展已喜获好评。其近作《冥想者》是一少年在淡蓝色的背景前目光微眠,不知所措,在他的脸上还是被一束粉红色的光线照射着,我们如何来看待这束光线呢?它是留在张晓刚心中挥之不去的记忆之光呢?还是人类赎罪之印证呢?此少年冥想百年能有释怀吗?汤显祖《牡丹亭》中的人物思绪都能自由自在来往于生生死死,阳界阴界,使人间的记忆和想象合成一种新的可能,并谱写出另一种影像生存。同时百老汇《剧院魅影》中的魅影已转化为爱心,如同一束不死的光芒照耀着百年剧场,照耀着人间美好的歌声,一旦魅影逝去,真爱无处所栖,使人们在魅影前左右为难。那么,那少年之影一旦移走,他能从冥想中获得顿悟与快慰吗?谁知否! 当社会现实的内容如同电视频道那样变化无穷,生活现实的变化如同今日上海城市一年一个样,三年大变样。艺术家的思考与实践也如同飞速的时钟那样狂舞不止。五百年后,当人们进行文化考古时,他们作品中的图像不但解释了今日社会与生活的变化,同时展示出他们在善变的时代背景下独特的观点与自由的生活。

张晴

2005.4.7于浦东