黑之景和心之影

——伊德尔2012年至2019年的铅笔画策展手记

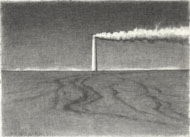

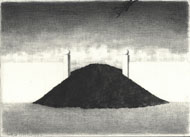

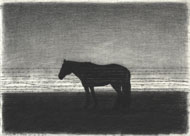

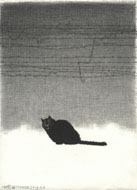

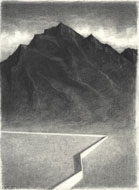

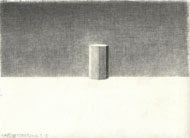

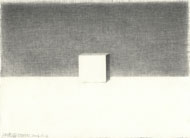

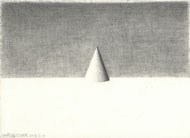

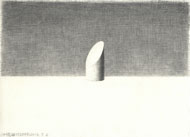

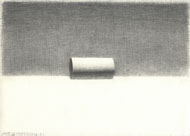

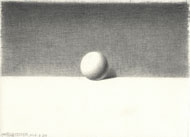

伊德尔自2012年开始的铅笔画系列作品,在我眼里,是他自1990年代初期涉猎当代艺术以来,到目前为止,最为精彩的系列。他说这是他2012年夏天,为了让自己“心静自然凉”下来,在纸上使用2B铅笔无意识地涂抹,一层又一层,不断覆盖和再涂抹,然后出现一种 “黑漆漆”的感觉,让他无法预料的正是使用2B铅笔,超出通常画素描暗处要求使用6B铅笔的经验,而达到了暗部“仿佛有了某种通透感,这种感觉击中了我”,“沿着这个感觉,我便开始接二连三地画了起来。每一张作品中都有一片黑漆漆的形体,或人或物,它们就像内蒙古特有的明晃晃太阳下的影子,在无风的日子里那么呆板地待在那里。回头看看这几年画的百多张大大小小的作品,画面里空旷的天,没有植被的秃山,看不出要圈啥的围墙,乱麻一样的电线以及像影子一样的树木和人形,都那么不生动,没有细节,没有重点。(引自伊德尔2014年 《我的铅笔画》)”。

伊德尔这批作品之所以精彩,首先是黑漆漆的场景,也触动了我的神经,因为这批作品特别符合我对艺术的理解:特定感觉的形成,需要特定的媒介,是一个相互“寻找”的过程,没有长期以来对“不生动,没有细节,没有重点”的人、物、景的感觉,伊德尔也不会被“黑漆漆”的涂抹所击中。艺术所谓的语言,正是这种意义上“人的语言”,一个艺术家首先是一个“有感觉的人”,通过他的个性、个人生活,与特定时代、社会环境的不断交织,以证实他真实地生存过,然后作为艺术家,他要经历表达什么和怎么表达这些感觉,这个过程,就像“种子”借助各种生成条件发芽、生长……直至结果,结果即作品。一个艺术家的一生,会不断地产生不计其数的感觉,但不是每一种感觉都可以生成作品,就像种植会产生很多果实一样,不是每一颗果实,都可以成为“种子”。果实和“种子”的关系,如同考察一个有感觉的人,和理解一个有作品的艺术家的关系。所以,我们常常会考察一个艺术家的个性、个人生活与时代的各种关联,那是为了证实“种子”与种植、果实成长的真实性。而“种子”生成的作品,对于一个艺术家,就是某一个阶段的创作节点。

一个艺术家,一生有很多大大小小的节点,并构成一个艺术家思考和表达的线索。我看一个艺术家,在乎他的线索,因为线索是贯穿一个艺术家多年创作的主要思路和内在逻辑,是一个艺术家的个性、家庭等成长的小环境,在与时代、社会甚至历史大环境的不断交织中产生的,我以为这是具有知识分子特质的艺术家首要素质和标志。风格不是线索,有风格的艺术家,不一定有线索,在当代艺术中,一个艺术家的媒介可以多变,是不是绘画、雕塑、摄影、装置或其他媒介的专门家不重要,而有没有思想的线索,才能构成一个艺术家若干阶段甚至一生作品的内在逻辑。没有线索的艺术家,就像不断地根据“顾客”各种要求接活儿的“手艺人”,官方政治以及各种意识形态对艺术家的指示,也是“顾客”的要求。当然,好的“手艺人”,诸如工匠,部分古典艺术家,一生也可能产生风格的标志和线索,那是在超越“技术活”的基础上,与人类某一阶段审美(感觉)的线索相关联着。从技术的角度说,艺术家也是“手艺人”,因为技术是构成语言的重要因素,但艺术家所以成为艺术家,他作品中的感觉,是一种心灵的自由状态,首先独立于各种现世功利要求之外,才能生成作品——即美学或感觉意义上的“种子”。甚至经历很多创作阶段,甚至涉猎多种媒材,多种类型和风格的探索,线索才有可能逐渐清晰。这个过程,也是一个真正艺术家,在与整个社会大的价值体系不断相互影响、交融、较量甚至挣扎中,获得心灵上自我救赎的过程。

我喜欢伊德尔这批铅笔画,是因为这个系列,在他近三十年作品的线索中,所创造出“某种通透感”、“黑漆漆”的场景,直指人心,完整、简洁和富有张力,和此前作品系列相比,也最少符号性形象的参与。但是另一方面,没有此前符号性形象的作品系列,伊德尔也不会从中精炼出铅笔画系列来,这就是我强调线索是逐渐清晰,以及越来越接近伊德尔所期待内心感觉的原因。伊德尔的创作,按媒材分,主要是绘画和摄影,间或有影像和装置。按照时间顺序大致分为三个阶段,说大致,是因为有些阶段是和另一个阶段穿插进行的,有些阶段像是过渡阶段。伊德尔的第一个阶段《经验系列》是绘画,主要以红色建筑和文革时期的人物构成画面的主要形象。文革给几代人造成的心理阴影是无可估量的,尤其童年的记忆常常会影响到人的一生,这是伊德尔1990年代初、中期刚涉足当代艺术时,作品大部分画面都有意识形态形象的重要原因,如天安门,人民大会堂,高音喇叭等。当时的中国当代艺术思潮,正处在大量使用意识形态符号的时期,伊德尔作为同样经历过文革的艺术家,顺应当时的艺术思潮自然而然,但其深刻的原因却来源自身。伊德尔1961年生,出身于艺术家庭,文革期间正值童年,父母双双被关押,汹涌澎湃的红色浪潮,带给一个孩子的压力,是令人难于想象的,而红色浪潮对人心理的压力,又直接与天安门、人民大会堂、高音喇叭等图像的视觉冲击密切相关,以至于伊德尔成为艺术家时,最初通过作品释放心理压力,也直接关联着对这些图像的处理。伊德尔这个阶段的作品,大多采用网点处理这些红色图像,网点处理的启发,当然最早来源于美国波普艺术家琼斯,如同九十年代中国波普普遍受到美国波普的影响一样。属于伊德尔个人的处理方式,如飘在天空上的高音喇叭,应了当时一句极具标志性的口号叫“响彻云霄”。尤其给我印象深的是他1996年的《午时》,网点处理的人民大会堂背景上,一个灵异般的“白色影子”闪过,让伊德尔这时期作品带有了隐喻的色彩,其实,“影子”也成为理解伊德尔作品内在线索的起点——心理状态的隐喻。

伊德尔的《经验系列》绘画, “最初的想法也是要拍照片的。把那些标志性的建筑拍成巨幅的照片,因为这些标志性的建筑对中国人来说是特别熟悉的,可是当你问到一个人天安门有几个门洞?几个柱子?挂了几盏灯笼?好多人是回答不上来的,你问他天安门他知道,可你问他天安门具体是什么样子的,他就回答不上来了。这就是心理学上的熟悉的陌生化。所以我就一种感觉,我们对我们自己的历史其实也是这样的,比如说文革,我们好像很熟悉,可文革到底是怎么回事我们就觉得茫然了。”“但在当时由于经济原因和技术上的困难,我无法实现这些想法……可我又想要表现这种东西,那就画吧。好在手上还有点功夫,把图片想要表达的观念通过手绘的方式表达出来。其实是一种无奈之举,今天来看是不到位的,因为初始的观念和你所运用的语言是有一种自然的联系的,是协调的,一旦表述的语言发生转换的时候,其中便有了隔阂。”如果说《经验系列》的绘画,作为伊德尔对经历过文革 “心理阴影”的直接表达,当然可以顺理成章地成为一种解释,但伊德尔不满意。而对于伊德尔满意和“到位”的感觉,是一种不可用其他语言表达的感觉,这其实为伊德尔后来的《铅笔绘画》的出现,埋下了“不生动,没有细节,没有重点”既熟悉又陌生的场景的“种子”,此“种子”非彼“种子”,这是一种内在逻辑的进展,对于伊德尔,他追寻的是“种子”,在他本人看来,《经验系列》绘画更像他本人想要选的“种子”,后来看起来像“果实”。其实,在我看来,感觉成为“种子”,“种子”和“种子”之间还在继续优选,这就形成了创作的线索。

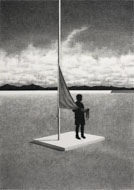

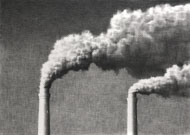

2002年到2011年《金色童年》的系列摄影作品,是伊德尔创作上很重要的节点。此前,有过短暂的《观照》系列,使用小镜子“反观”现实图像,作为一个铺垫,“镜像”类似“影子”的感觉,但在处理上尝试观念性的方式,承上启下。《金色童年》属于观念性的摄影作品,最初的想法来源于他送女儿的上学路上,“记得那是七月,一个雨后的早晨,空气清新,清早的太阳亮亮地照在马路上,路两边是流向下水道的湍急雨水,我远远看到一个金色的糖纸,在太阳光的照射下,闪耀着亮光,一瞬间被雨水冲向下水道,当时,我突然觉得我好像就是那金色的纸片,在翻动的污水中,你虽然闪闪发光,但最终被冲到下水道里。在现实社会中,作为个人你可以表明你的立场,但作用你不得而知,你的力量就那么一点点,想想也挺无奈。(引自《没有童话的时代的童话――伊德尔访谈录》)”,于是,伊德尔开始自己摆拍自己扮演的“金色的糖纸”,着自制的金色服装,面部也涂成金色,设计了从下水道里钻出来的场景,拍摄了他“金色童年”系列的第一幅作品《童话中的思想者》,从此开始的金色童年系列,或自己坐在数十米高的烟囱边缘,或坐在巨型毛主席雕像台座的边角,或进入山洞之中,或站在无趣单调的围墙边,或选择五、六、七十年代的蒸汽机车旁,他对摆拍的场景选择,在意的是他成长年代所特有,并在镜头里通过低视角等方式,处理成一种冷酷、漠然和强势的感觉。在这种环境的衬托下,让自以为“金色的角色”,显得突兀、无奈和尴尬,甚至在伊德尔有时充满危险的摆拍动作中,让作品充满了一种“潜在的不祥和恐惧”感觉。

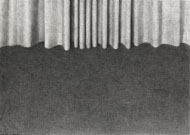

其实,在伊德尔《金色童年》系列之后,有过短时期更单纯的场景和风景绘画的试验,开始把“潜在不祥和恐惧”的感觉,从画面抽离出来,集中在单纯场景如《一个大门口》,《一块幕布》等作品里去表现。而摄影作品《遗落和被搁置的》系列,也开始把画幅中心的形象,与它的背景之间的联系更冷漠化。《这里》画幅中心的“一个凳子上的一块肉”,让密林小道失去了人间气息,而强调出密林小道的黢黑和不祥。《纱》的细密和柔软,凸显出墙壁的单调、冷漠和坚硬。就像《观照》系列联系着《经验系列》和《金色童年》系列一样,单纯的场景系列绘画和《遗落和被搁置的》系列,成为《金色童年》系列的落幕场景,同时成为“铅笔画”系列的序曲。在这里,我们看到伊德尔清晰的表达线索和语言的内在逻辑——逐渐把人物抽离出画面,或者画面中的人物,不再像《经验系列》和《金色童年》里的人物,在语言因素里成为重头戏份,而在铅笔画的系列里,人物只是一种“景观”,和其他作品里的一堵高墙、一座山、一个大门是一样的“地位”。如本次“黑之景”展览招贴所选择的画,那些看飞机的一群人,就是一个景观,和这个系列里人群和其他场景没有区别,都是被伊德尔的内心转换——画成一整块没有丁点儿细节的“黑漆漆”、呆板、无趣、充满不祥感觉的场景。

文革给伊德尔童年带来的心理影响,以及作为艺术家的伊德尔,后来有意识去思考意识形态作为人的生存环境,对人的生存带来的影响和伤害,最早是通过红色场景、建筑物的绘画去思考的,顺便提一句,伊德尔有过在建筑学院任教的经历,所以建筑物在他早期作品中扮演过重要角色。早期人民大会堂前灵异事件般的幽灵或者影子,在我看来那是伊德尔作品的一个开始,也是一个不断思考的隐喻形象,正如草原上物体的“阴影”,也许后来或者一直是他对现实和艺术创作思考时,挥之不去的借喻,借的是阴影,喻的是环境对人压力。这种压力,在《金色童年》系列里,变成金色个人和环境关系的处理。迄今为止,到铅笔画系列,伊德尔的艺术家生涯,如同影子的序曲,经历《金色童年》的变奏,铅笔画成为他的一个高潮。在铅笔系列里,技术与思考,由2B铅笔的偶然效果,触碰了伊德尔内心长期思考的“G点”,由于2B铅笔经过不厌其烦地一层层的涂抹,达到“某种通透感”的“黑漆漆”:一种反光率很小的黑的效果,这让我想起1990年代中期,在德国第一次看到安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)那个黑漆漆圆的感觉——深不可测。据说安尼施·卡普尔买断了迄今为止吸光率最高的黑颜料,在国际艺术界成为丑闻,你看人家伊德尔只是用了一支最廉价的2B铅笔,起码达到伊德尔以及观众看到的黑黢黢效果,这种比较不一定恰当,问题在安尼施·卡普尔是有意识选择并定制甚至垄断了那种吸光率最大的黑颜料,而伊德尔是自己的偶然涂抹得来的效果。为什么颜色重的6B反而吸光率小,而反复涂抹的2B铅笔反而吸光率大,这是一个我无法回答的科学问题,但经过伊德尔反复涂抹,却已经超出有画画经验的人,对2B铅笔所能达到效果的期待。当然,这与伊德尔在这批铅笔画中,普遍强调黑白强烈对比的处理密切相关,因为伊德尔对草原强烈阳光下阴影的强烈对比有深刻的感受,有过不厌其烦涂抹的偶得。当然,截然不同的是伊德尔在意的是“阳光下的阴影”,当我写出“阳光下的阴影”这个句子的时候,我想到的是“阳光下的罪恶”。

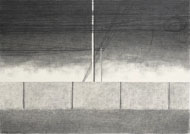

伊德尔的这批铅笔画系列,每一张都可以细细地欣赏,每一幅都可以去写个读后感,如铅笔画中较大尺幅的那堵高墙,伊德尔没有刻意去突出墙上的铁丝网,铁丝网只占画面最上部分的一小溜面积,且细细密密的处理,并未强调铁丝网的锋利,但反而突出了整幅画就是黑黢黢一堵高墙,让人集中眼神去体会那种“通透感”的“黑漆漆”里面不可知的恐惧。其实这批铅笔画所强调“黑漆漆”的“某种通透感”,恰恰不是一块死黑死黑的色块,而由于“通透”,才能达到不可知、不可测、深渊般的“黑”。在某种意义上,这批铅笔画里的种种场景的“黑”,成为一个时代和社会的隐喻。

文/栗宪庭

2019-5-9

- 我的铅笔画伊德尔

- Yi Deer

我的铅笔画

2012年的一个夏日,天气异常闷热,随便走两步都会使人汗流浃背,秉着心静自然凉的俗训,我坐在工作室,望着窗外灰蒙蒙的桑拿天发呆,外面吵人的蝉鸣和想要的心静这矛盾不好解决。随手拿起一支铅笔在一张剪裁过的素描纸的纸头上漫无目的的乱画起来,没有想画什么,这个不受大脑支配的动作倒也是和窗外那闹人的蝉鸣挺协调。据说这种声音是蝉为了凉快它要不停的抖动翅膀发出的声音,而我这么乱画是为了心静。画着画着脑子里不经意间的冒出了一个困扰多年的事情,对我来说像个历史难题。这是中学时在美术组画石膏像的时候就在琢磨的一个纯技术的问题,素描的暗部怎样能画的很重而又有一种坚硬的感觉。因为在我画素描的过程中,用8B的铅笔轻松可以使暗部的调子变得很黑,却感觉这个很重的调子像是浮在纸上的吹口气就掉的灰尘。这个问题怎么这时候又在我的脑子里冒了出来?这么想着,拿铅笔的手却没有停,还是在漫无目的一点一点地在纸上涂着,此时那张纸已经被我涂得漆黑一片了,盯着这片黑漆漆得东西,我下意识的把它的边缘整理成了一棵树的外形,在这个黑漆漆的内部仿佛有了某种通透感,这中感觉击中了我,那种要把暗调子画的又黑又坚硬的感觉不就是这样吗。原来这种感觉是用一支2B的铅笔从一个地方开始不停的涂抹不停的堆砌就可以做到了,或是摆脱那种对所谓现实的描摹也是达到这个效果的不可缺少的因素?这么想来,这其中的感觉不也是画画多年来自己对待艺术的态度在不经意间的涂抹中的一种具体表现么。用自己掌握的手艺去描述自己的感觉,尽可能真实地接近自己的内心。沿着这个感觉,我便开始接二连三的画了起来。每一张作品中都有一片黑漆漆的形体,或人或物,它们就像内蒙古特有的明晃晃太阳下的影子,在无风的日子里那么呆板的待在哪里。回头看看这几年画的百多张大大小小的作品,画面里空旷的天,没有植被的秃山,看不出要圈啥的围墙,乱麻一样的电线以及像影子一样的树木和人形,都那么不生动,没有细节,没有重点。可确实是我抹不去的实实在在的感受。从开始学画画那时起,我就特别佩服那些让画面充满迷人细节的艺术家。古典主义的大师不必说,凡·艾克,丢勒,赫尔拜因,卡拉瓦乔,伦勃朗,安格尔,超级写实主义的克洛斯,佩尔斯坦,充人情味怀斯等等,我一路看下来真是着迷,也真是觉得自己学不来。这是因为我总是习惯的在画画时把复杂的东西不停地删减,到后来又学会了概括。这大概是源于我早年的生活环境吧,那时每日出门,尽管是个塞外的小城市,但还是满眼的天和地,低矮的平房和不多的几座楼房,那时的印象,五层的楼房已经是高楼大厦了。还有就是树木,虽比不了江南的枝繁叶茂,但城里城外都有成片成片的林子。今天这个城市与其他的地方看上去没有什么不同了,可我依旧视而不见,画起画来还是着迷于单调和空旷,找不到看不出细节。八十年喜欢巴尔蒂斯的作品,翻着画册很努力的向他学习了好久。现在想来,他作品里散发出的那种贵族的孤傲和优雅其实在当时并没有今天这样深切的感触,而是那种看上去笨拙且别扭的造型和他用力的画着细节,可是又都把细节画没了的感觉。这为我画不好细节找到了理由:你们看,大师也这么画。今天的这些铅笔画里,这些因素都是跑不掉。

我常常想,每一个你要表达的艺术观念一定对应一个不可替代的只为表达这个观念的语言,观念的产生是在时间的维度里你对现实的思与想,找到恰到好处的表现它的语言,并完善它是要不停的磨练。今天看来,铅笔和白纸是我最初习文段字的工具,手里再有一块橡皮,这便是走进了有文化的人的行列了。慢慢长大了又喜欢画画,拿起的第一支画笔自然是铅笔,这之后正规的绘画训练又是用铅笔在白纸上画素描。铅笔和白纸这两个简单的书写工具是那么不起眼的存在于我的生活里,最初简单随意的描绘便可把内心的感觉自然的涂抹出来,无需考虑绘画的专门技术和苦思的意义。我心里清楚,画了这么多年画,现在又拿起了铅笔,在那个闷热夏天里不经意间的涂抹其实都是过往记忆里沉淀下来的黑,白,灰。

伊德尔

2014/12/3 于小堡